2025年4月26日下午,应学院邀请,宁夏大学马保军教授,大连化学物理研究所李仁贵研究员、陈若天研究员,南开大学陈闪山教授到访并作学术报告。报告由学院执行院长徐元清教授主持。

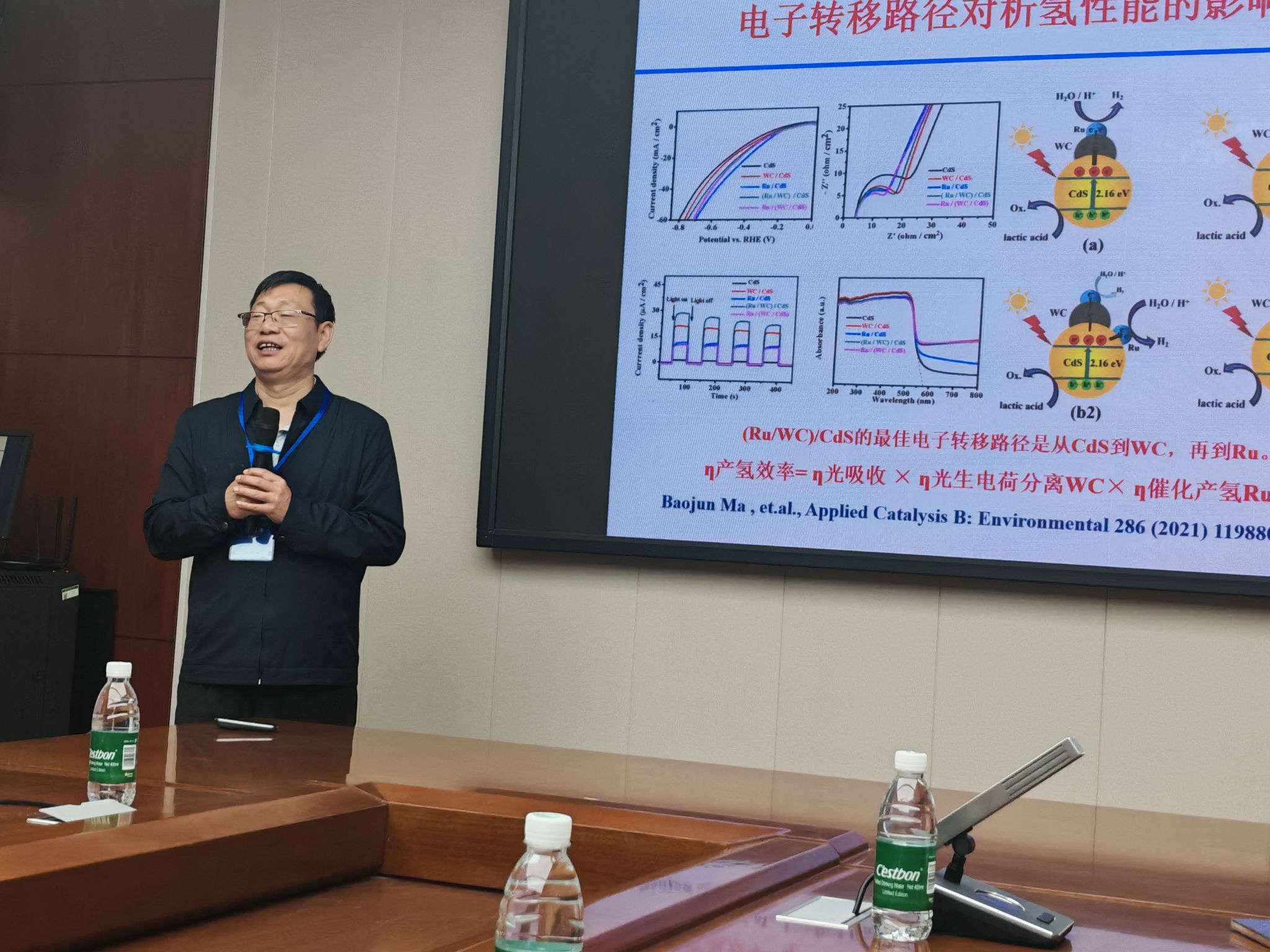

马保军作了题为“电容催化:光催化制氢中新概念”的报告,介绍了课题组近年来在提高光催化分解水性能方面的研究进展。他围绕光生电荷的有效分离效率的问题,详细介绍了MoC,MoP,MoN等表面修饰半导体能够有效提升光催化分解水性能,并基于课题组近20年的工作,提出了电容催化的概念,对高效光催化剂的设计具有重要的理论指导。

李仁贵以“太阳能光催化分解水制氢:从电荷分离到可规模化探索”为题,介绍了课题组近年来在光催化半导体新材料设计、光生电荷分离策略、光催化分解水氢气氧气可逆反应抑制等方面的研究工作。他重点介绍了晶面间光生电荷分离策略构建高效太阳能光催化分解水体系和选择性沉积氧化物的策略抑制光催化全分解水制氢的逆反应等方面的相关研究进展,提出了可规模化太阳能分解水制氢的氢农场策略,并对太阳能人工光合成的未来发展进行了展望。

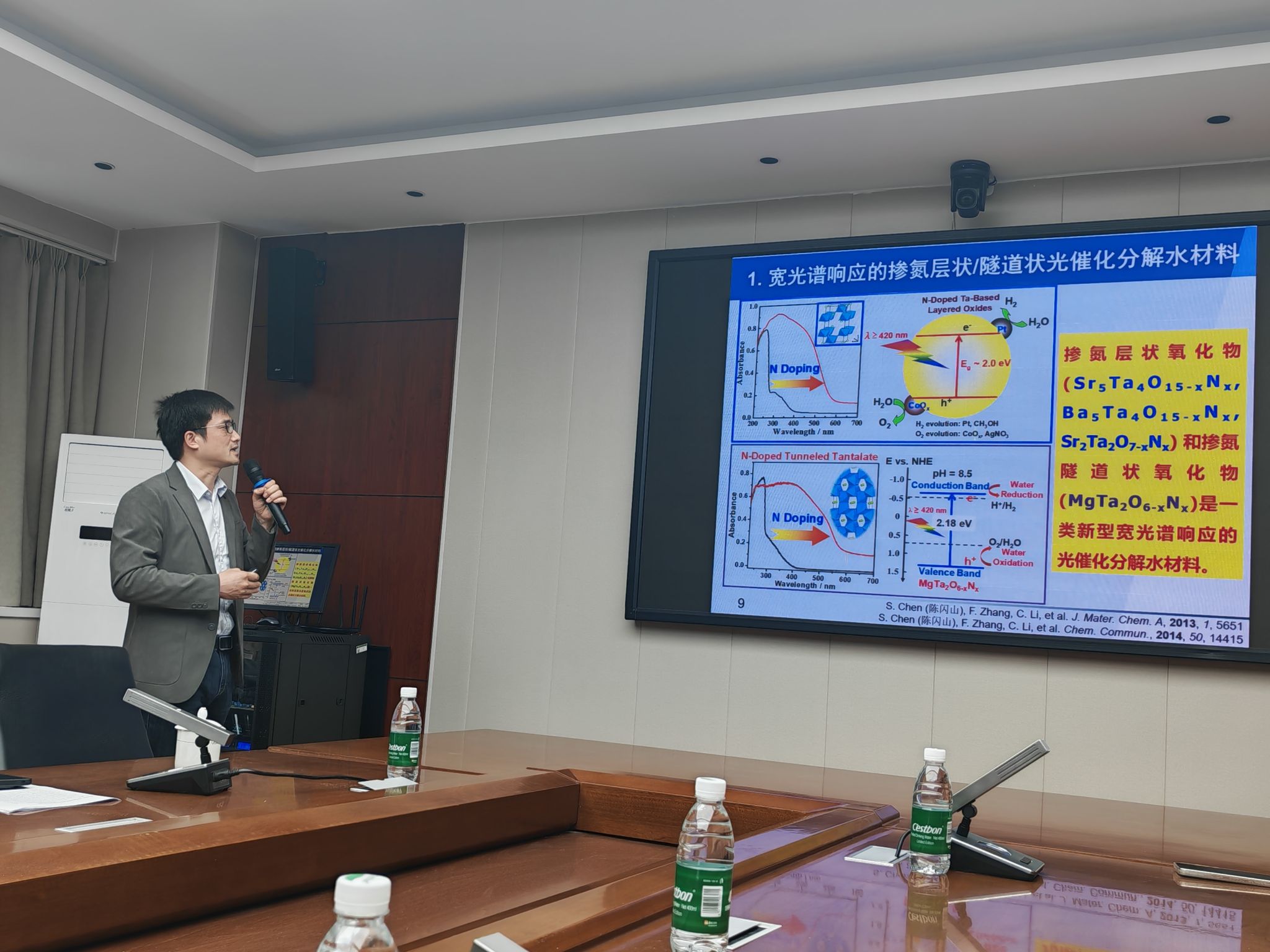

陈闪山的报告题目是“宽光谱响应光催化全分解水体系的构筑”。他首先介绍了光催化全分解水制氢作为一种利用太阳能制备“绿氢”路线的重大研究意义,并指出光催化全分解水制氢作为一种人工光合成反应,面临的等诸多挑战。他详细介绍了团队在宽光谱响应光催化半导体掺氮层状/隧道状化合物、氮(氧)化物、金属硒化物等的制备,并通过构建Z体系以及助催化剂设计策略,构筑高效光催化全分解水制氢过程,理解和剖析光催化全分解水反应实现的关键。

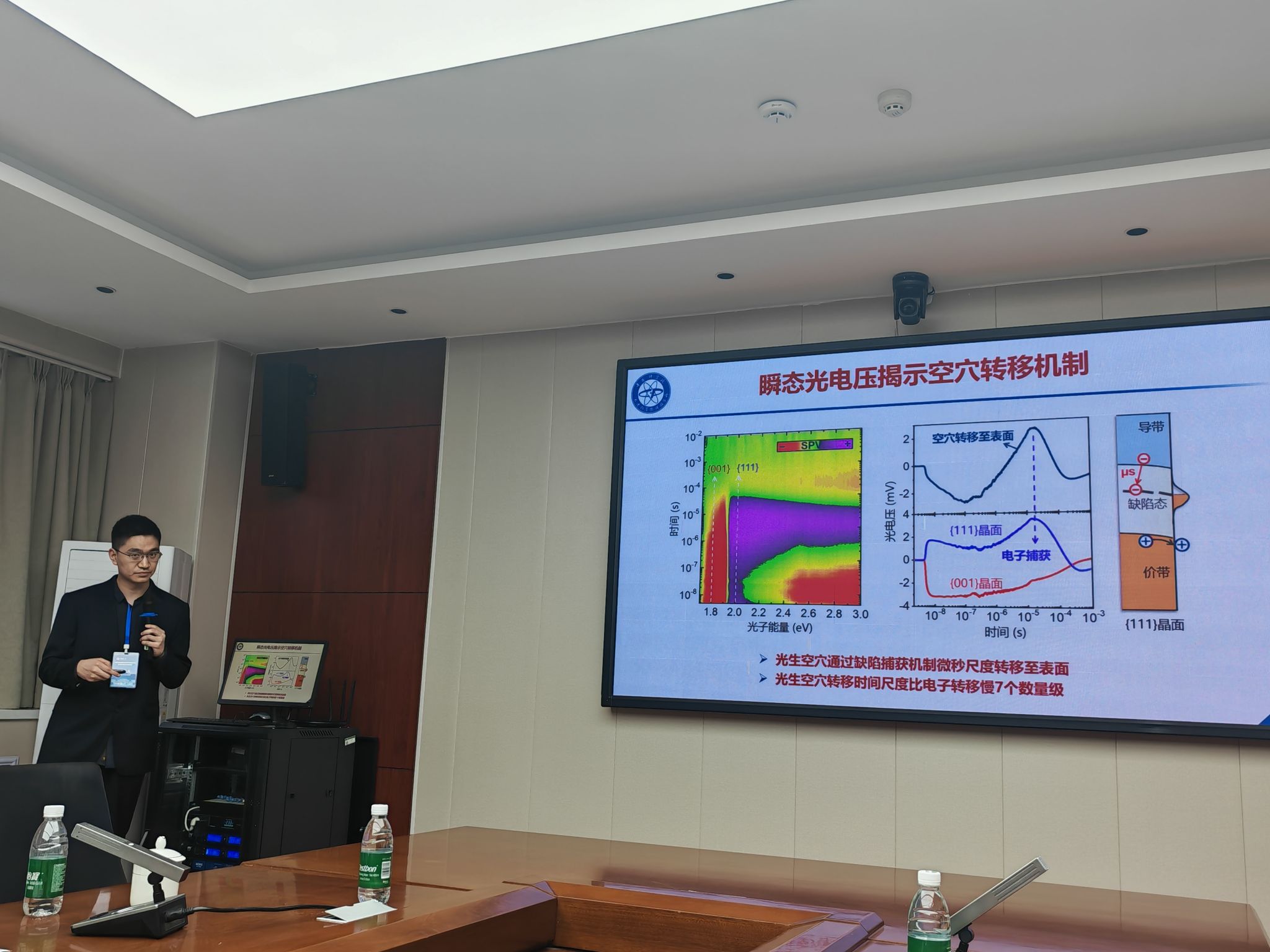

陈若天作了题为 “光催化电荷转移成像研究” 的报告。他针对太阳能光催化中光生电荷空间分离机制的科学前沿问题,介绍了团队在国际上率先发展的高空间分辨表面光电压成像技术在解决上述问题中的应用。详细介绍了纳米开尔文探针和表面光电压方法发展了高灵敏、纳米分辨的表面光电压显微镜,在光催化剂颗粒表面电荷分布成像和探测了光催化电荷分离的本质驱动力方面研究进展。随后介绍了团队近期结发展的飞秒-纳米分辨的电荷转移动态成像技术,拍摄光生电荷在光催化剂颗粒中分离演化的时空轨迹方面的重大突破,揭示了高效的电荷转移新机制。

报告会中,四位专家与参会师生进行了深入交流和讨论,并全面回答了大家提出的问题。

报告人简介:

马保军,煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室副主任/研究员/贺兰山学者特聘教授/博导、宁夏“氢能清洁生产和高附加值化学转化”科技创新团队负责人、宁夏石嘴山市惠农区常委副区长、石嘴山经济技术开发区管委会党工委委员副主任。中国可再生能源学会光化学专业委员会委员,Frontiers of Chemistry等期刊Review Editor。长期从事催化领域研究,致力于研究氢能清洁生产以及高附加值化学转换,包括光(电)催化制氢、光(电)催化二氧化碳还原、光(电)催化降解有机污染物、煤化工二氧化碳加氢等领域的研究。研究发现了Mo基、W基、Co基系列助催化剂,阐明了贵金属与非贵金属的区别与联系;提出了非贵金属助催化剂的电容理论。主持国家及省部级项目10余项。在Applied Catalysis B: Environmental (5篇)、Chemsuschem (2篇)等期刊发表高质量论文60余篇,获授权专利15项。获宁夏优秀科技论文一等奖5项,获得宁夏科技进步三等奖2项。

李仁贵,中国科学院大连化学物理研究所研究员、博士生导师,国家万人计划“青年拔尖人才”,科技部重点研发计划青年项目首席科学家。主要从事可再生能源太阳能科学利用领域的基础和应用基础研究,先后在Nature Catal.、Nature Commun.、Joule、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.等能源和催化领域的国际知名刊物发表学术论文100余篇,论文他引10000次。获国际催化大会“Young Scientist Prize”、 全国光催化与光化学学术会议“青年科学家奖”、英国皇家化学会《Chem. Soc. Rev.》期刊“新锐科学家”、中国催化新秀奖、辽宁青年科技奖“十大英才”、中国化学会“菁青化学新锐奖”、中国科学院青年创新促进会优秀会员、中国科学院“优秀导师奖”、中国科学院大学“领雁奖章”等荣誉。作为项目负责人主持科技部重点研发计划项目、国家自然科学基金委重大项目课题、中科院先导项目课题等。目前担任中国可再生能源学会氢能专委会副主任委员、中国可再生能源学会理事会理事,担任《Chinese Chemical Letters》期刊编委,《EcoEnery》、《Nano Research》、《Chinese Journal of Catalysis》、《Green Carbon》及《应用化学》等期刊青年编委。

陈闪山,南开大学材料科学与工程学院特聘研究员,博士生导师,国家海外优青获得者。2015年博士毕业于中国科学院大连化学物理研究所,之后分别在日本东京大学和信州大学进行博士后研究工作,2021年加入南开大学。近年来在太阳能-化学能转化领域取得了多项创新成果。发表SCI论文50余篇,引用6000余次,其中第一作者或通讯作者论文在Nat. Rev. Mater., Joule (2篇), Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. (2篇), Adv. Funct. Mater., ACS Catal.等期刊上发表SCI论文20余篇。主持国家级青年人才(海外)和自然科学基金面上等项目。兼任中国可再生能源学会光化学专业委员会青年专业委员,Frontiers in Nanotechnology期刊副主编、Chemistry - A European Journal和Chemical Synthesis客座编辑以及eScience, Chinese Chemical Letters青年编委。

陈若天,中国科学院大连化学物理研究所研究员,博士生导师。2013年和2020年分别获得中国科学技术大学和中国科学院大连化学物理研究所理学学士和博士学位,2020年起任大连化物所副研究员,2024年晋升为研究员。2023-2025年任日本冲绳科学技术大学Research Fellow。研究方向主要基于扫描探针显微镜和光发射电子显微镜发展高时空能量分辨的成像技术,并用于研究太阳能转化过程光生电荷分离、转移、提取、利用的微观机制。相关研究已在Nature, Nature Energy, Nature Protocols, JACS, Angew等学术期刊上发表论文50余篇,主持国家自然科学基金优秀青年基金、面上和青年项目,曾获中国催化新秀奖、中国科协青年人才托举工程、辽宁省自然科学奖一等奖、中科院优秀博士学位论文等奖励。